보통 10년물(만기 10년)을 기준으로 삼는 장기국채의 금리, 장기금리는 '실물경제의 온도계'로 통한다. 호황기엔 장기금리가 오르고, 불황기엔 장기금리가 내리는 게 보통이기 때문이다.

소비와 설비투자가 활발하면, 가계와 기업은 경기확장에 대한 기대로 얼마간의 부담을 감수하고라도 차입을 늘리기 쉽다. 자금조달 금리의 기준인 장기금리가 오르게 되는 셈이다. 반면 불경기에는 정반대 흐름으로 장기금리가 하락한다.

장기금리는 물가변동에도 민감하다. 인플레이션 압력이 높아지면 장기금리도 오르고, 물가상승세가 약해지면 장기금리가 내리는 게 보통이다.

장기금리는 투자심리의 바로미터이기도 하다. 투자심리가 불안하면 주식이나 부동산 등 '위험자산'에서 '안전자산'인 장기국채로 투자금이 이동한다. 장기국채 수요가 늘면 금리는 하락한다. 반대로 시장에 낙관론이 우세하면 위험자산에 투자가 몰려 장기금리는 상승 압력을 받는다.

◇세계경제 '저체온증'...정상화 멀었다

니혼게이자이신문은 4일 경제 온도계인 장기금리가 세계적으로 이례적인 '저온' 상태라고 지적했다.

신문은 주요국 중앙은행들의 양적완화를 그 배경으로 지목했다. 양적완화는 기준금리를 더 낮추기 어려운 상황에서 국채 등 시중 자산을 매입해 돈을 풀어 장기국채의 하락을 유도하는 경기부양책이다. 코로나19 팬데믹 사태 이전부터 뚜렷했던 저성장, 저인플레이션 기조가 양적완화와 맞물려 경제의 온도, 즉 장기금리를 끌어내렸다는 것이다.

우에노 타이야 미즈호 증권 수석 시장 이코노미스트는 "국경을 초월한 양적완화 자금의 영향력이 커지면서 세계적으로 금리가 연동돼 떨어지기 쉬워졌다"고 지적했다. 그는 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)조차 연내 테이퍼링(양적완화 축소)을 모색하면서도, 시장금리와 장기금기가 이전 수준으로 돌아갈 수 있을지 의문을 제기하고 있다"고 말했다.

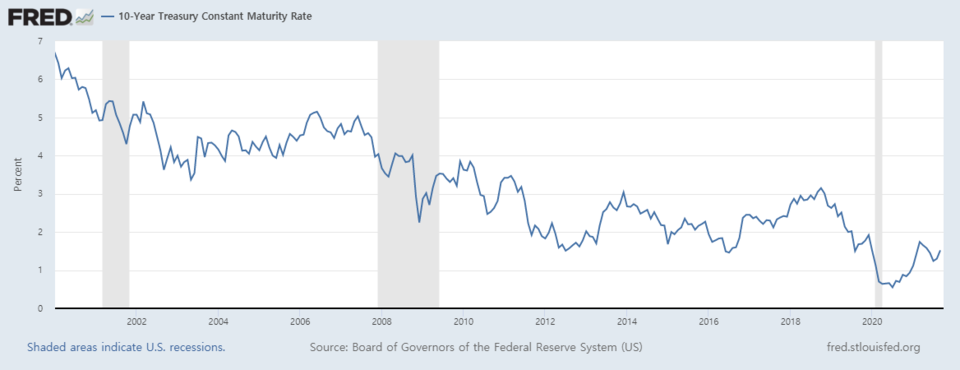

미국 장기 국채 기준물인 10년물(만기 10년) 금리는 최근 인플레이션 위협과 맞물린 제롬 파월 연준 의장의 조기 통화긴축 시사 발언에 급등세를 띠고 있다. 8월 초 1.2%를 밑돌았던 것이 지난달 말 1.55%까지 뛰었다.

이같은 움직임은 최근 글로벌 금융시장의 걱정거리로 부상했지만, 과거를 되짚어 보면 1%대 중반이라는 미국의 장기금리는 여전히 매우 낮은 수준이다. 10년 만기 미국 국채 금리는 팬데믹 사태 이전에는 2%대, 하락세가 본격화한 글로벌 금융위기 전에는 한동안 4%대 후반(2000~2007년 평균 4.71%)을 기록했다.

연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 현재 0~0.25%인 기준금리가 오는 2024년 1.8%에 이를 것으로 예상했다. 또 2.5%를 장기적인 적정 수준으로 봤다. 보통 장기금리가 기준금리보다 높지만, '금리 정상화'는 아직 멀었음을 인정한 셈이다.

장기금리가 이례적으로 낮은 건 독일, 영국, 일본 등 주요국은 물론이고, 심지어 금리 수준이 높기로 유명했던 호주에 이르기까지 세계적인 현상이다.

◇투자수익 저하 역풍...위험자산 리스크 커졌다

세계 경제를 덮친 이상 저온 현상은 안전자산인 국채의 투자수익을 갉아먹는다. 국채 투자 비중이 큰 연기금과 보험사가 궁지에 몰리기 쉽고, 금융권도 이자 수입이 줄어 은행시스템이 취약해질 수 있다.

쪼그라든 국채 투자수익을 만회하기 위해 연기금과 보험사 등이 위험을 감수하고 주식이나 부동산, 신흥시장 등에 대한 투자 비중을 높이면 훗날 금융시스템에 파문이 일어날 수 있다. 경제협력개발기구(OECD), 국제결제은행(BIS) 등이 글로벌 금융위기 이후 저금리 기조가 고착화하는 과정에서 이미 여러 차례 한 경고다.

니혼게이자이는 채권시장에서 주식, 부동산 등 위험자산시장으로 자금이 대거 이동하고, 저수익 기조에 갇힌 투자자들의 요구 수준이 낮아지면서 주식과 부동산 가격이 이미 과도한 수준으로 고공행진하고 있다고 지적했다. 장기금리 하락으로 채권시장의 수익 기반이 흔들리는 사이 위험자산시장의 잠재적인 리스크도 커지고 있는 셈이다.

전문가들은 저금리 환경을 전제로 한 자산운용 계획을 세우는 동시에 주식, 부동산 등 위험자산 가격의 급변에도 대비해야 한다고 조언한다.

◇글로벌 좀비기업 10년 새 9%↑...채권시장 기능저하

저금리 환경은 '좀비기업'의 온상이기도 하다. 좀비기업은 외부의 자금 지원 없이는 생존하기 어려운 한계기업을 뜻한다. 저금리 여파로 고수익 투자처를 찾아 나선 이들은 채권시장에서 좀비기업들이 남발하는 정크본드(투기등급 채권)를 대거 사들이고 있다.

니혼게이자이는 채권시장을 통해 좀비기업에까지 돈이 흘러드는 건 채권시장이 '필요한 곳에 적절한 비용(금리)으로 돈을 뿌린다'는 제 역할을 하지 못하고 있는 셈이라고 꼬집었다. 신문은 채권시장의 온도계 기능이 떨어진 탓이라며, 자금을 효율적으로 살리지 못하는 주체에까지 돈이 흘러들면 장기적으로 경제의 활력을 떨어뜨릴 수 있다고 우려했다.

경영컨설팅업체 커니의 최신 보고서에 따르면 전세계 152개국, 6만7000개 상장기업을 분석한 결과 지난 10년간 감당할 수 없는 부채를 떠안게 된 좀비기업은 9% 늘었다. 주요 업종 가운데 부동산 부문의 좀비기업 비중이 7.4%로 가장 높았다.

좀비기업은 특히 중국을 비롯한 신흥국 경제를 위협하는 뇌관으로 꼽힌다. 중국 2위 부동산개발업체 에버그란데(헝다)그룹의 채무위기가 대표적이다.

상대적으로 높은 수익을 노린 저금리 자금이 신흥시장으로 대거 흘러들면서 신흥국은 감당할 수 없는 부채를 떠안게 됐다. 막대한 부채는 좀비기업의 생명줄이기도 하다. 선진국의 금리가 올라 신흥시장에 유입됐던 자금이 빠져나가면 신흥국 경제는 홍역을 피하기 어렵다.

관련기사

- [포커스]연준, 인플레 손 털었다...내년 금리인상 수순?

- 에버그란데 '일파만파'...美증시에 울린 '파괴적 조정' 경고

- [인사이트]부채함정에 빠진 세계...'닥터 리얼리스트'의 경고

- [포커스]파월, 에버그란데 전이 위험 일축..."테이퍼링은 11월"

- [인사이트]에너지·식품 가격 뛴다...스태그플레이션 '현타'?

- [포커스]악재 쌓이는 中...그래도 위안화를 믿는 이유

- [포커스]美빅테크 약세장行..."금리가 성장주 갉아먹는다"

- '에너지 기업 E1, 담배회사 KT&G'가 스마트팜에 투자한 이유

- "PC처럼 조립하는 착한 스마트폰"…네덜란드 '페어폰' 주목

- '검은 대륙' 질주하는 현대차…전기차 앞세워 진격

- [인사이트]美증시에 비친 '검은 화요일'..."주가 수준 너무 높다"

- [인사이트]美증시 '가뭄에 단비'...JP모건의 낙관론

- [포커스]치솟는 美기대인플레이션...'루비콘강' 건너나